上海崇明島,夏日的陽光透過玻璃屋頂,灑向一座龐大的「植物工廠」。工廠里的黃瓜、茄子、甜瓜、辣椒等作物都被日光充分照射,工廠內部也因此變得熾熱。上午 9 點,汗流浹背的工人們決定收工。工廠科研人員之一、來自上海農業科學院「植物工廠」團隊的丁小濤博士,正站在室外尋找片刻清涼。

這是上海農業科學院下屬的設施農業崇明基地,富有未來感的「植物工廠」坐落其中——后者用一套智能控制系統,打造出了一個滿足植物生長所需全部營養要素(光、溫、水、肥、氣等)的環境。它使農業種植完全擺脫了大自然的限制。

在這里,人類可以自主調控植物的生長環境,讓植物得到最佳的生長狀態。從每一種營養元素入手,一點點將植物的產量、品質推至新高點。

這勾勒出了發展「植物工廠」的意義:站在科技想象力上,它既能讓人類擺脫自然條件限制、在火星、南極、遠洋等極端環境實現蔬菜「自由」;站在現實民生上,它的集約化、全綠色種植方式,又能幫助我國應對耕地等資源的緊張,讓老百姓一年四季可以吃到超高品質的蔬菜。

但「植物工廠」的優點,一直以來也是它的致命缺點——打造這樣一整套智能化種植系統的成本太高,使其難以商業化落地,只能止步于航空航天、極地科考等非民用的應用場景。

近兩年,「植物工廠」的民用化被一群科學家提升了日程。來自全國各頂尖機構的數十位農業科研學者,決定一起為產業「想辦法」。他們思考的是:應該如何通過控制植物生長環境,以最低的生產成本、獲取植物的最高生長收益(產量+品質),從而打破「植物工廠」入不敷出的現狀。

他們過往積累的農業種植經驗、以及包括 AI 在內的前沿數字化技術,將幫助他們一起應對這場挑戰。

上海農科院下屬的設施農業崇明基地,陽光透過頂部玻璃灑向「植物工廠」。攝|極客公園

在「植物工廠」,農作物生長的關鍵要素,都可以被人為控制。

光不僅來自大自然,也包括頂部的 LED 人工補光;溫度由數十臺空調和風扇控制;水由人工蓄水池引入、和營養液(肥料)一起被自動灌溉給植物;二氧化碳補給器能提供植物所需的氣體。

植物所需的這些營養要素一起耦合,最終決定著植物的生長狀態。這正是丁小濤這樣的科研人員在做的工作——通過對各營養要素的精準調控,讓植物達到最好的生長狀態。

崇明基地「植物工廠」培育的作物。攝|極客公園

「無論是在營養液、還是光配方(等營養要素)上面,有了一點點研究突破,能夠提高植物的產量、讓它們長得更好,我都很開心。」他說。

在他們的努力之下,「植物工廠」的作物高效生長。在現場,極客公園看到,黃瓜、茄子、甜瓜等作物的藤蔓一層層堆疊著,這意味著它們種了十幾茬才拉秧(結束生長)。而傳統種植方式只能種一、兩茬。

從直觀產量數字來看,崇明基地這座「植物工廠」的植物單位年產量,比傳統種植提高了 10-20 倍。

不只產量,植物的品質也更好。在傳統種植方式下,一旦光、溫等生長條件不適宜,植物就容易生病。最后只能通過打農藥解決。但在「植物工廠」,由于條件可控,植物的生長狀態很健康。極客公園看到,工作人員只是在作物周圍貼了一種黃色的紙來粘蟲子。

「我們沒有打藥,你可以直接摘下來吃。」說完,丁小濤摘下一根黃瓜,吃了起來。品質也意味著營養價值,專家們還可以通過調控營養液,實現蔬菜的微量元素(如鉀)定制。

在崇明基地的「植物工廠」,黃瓜的藤蔓一層層堆疊著。攝|極客公園

我國是人均資源極度匱乏的國家,設施農業——這種通過工業化手段調控環境、以實現植物高效、高質生產的現代化種植方式——已然成為應對我國農業資源短缺的重要舉措。而「植物工廠」作為設施農業的「最高形式」,更是農業發展的重中之重。

目前,我國雖已是設施農業世界第一大國,設施栽培面積占世界總量的 88%。但其中,95% 以上是日光溫室和塑料大棚,「植物工廠」的發展仍不足。「我們的目標就是希望通過植物工廠的發展,推動設施農業的發展。」丁小濤說。

最近兩年,從學術界到產業界,一場針對植物工廠的研究正在悄然成風。

去年,上海農科院成立了這支「植物工廠」團隊。隊員丁小濤和何立中都曾在崇明基地工作近十年,其他隊員也精通植物營養要素的調配,他們是「植物工廠」的先行探索者。

今年 3 月,他們接到了一個新的挑戰。那就是在一個更高級、環境完全可控的植物工廠(沒有自然光、全是人工光),去種植一個更高難度的、對環境異常敏感的全新蔬菜品種「翠恬生菜」(稍微改變營養要素就會影響其形狀走向)。這意味著,環境調控與植物生長之間的關系,將被完全關聯起來。

「田忌賽馬,多多益善。」在賽事評委會主席、中國工程院院士、國家農業信息化工程技術研究中心主任趙春江看來,來自工、農、企各領域頂尖團隊的碰撞,「將有助于我們模擬出作物最理想的生長環境,更加透徹理解以植物工廠為代表的智慧農業,以及更好將其中國化、商業化。」

或許這場交流的意義,就是通過國內「植物工廠」頂尖科研團隊的碰撞,去看人類到底能將植物的生長推進到一個怎樣的邊界、能將植物工廠的效能發揮到怎樣的極限。

在崇明基地,還有一座特殊的「植物工廠」——它是仿照南極科考站「植物工廠」1:1 建造的。它的底部有 15 根粗壯的「支撐柱」,能牢牢扎根南極凍土層,為工廠抵御強風和大雪的侵襲。這座小房子幫科考隊員在極寒之地種出了生菜、上海青、韭菜等二十多種蔬菜,讓他們每周能吃到兩、三次蔬菜。

這正是早年間「植物工廠」最重要的應用場景——服務于國家戰略級、軍事級的用途,為人類擺脫自然條件限制、在極端環境種出蔬菜。

上世紀,「植物工廠」的誕生就源自 NASA(美國太空總署)在太空種植蔬菜的需求。2014 年,崇明基地為南極科考站建造了這座「植物工廠」。

在崇明基地,仿照南極科考站「植物工廠」1:1 建造的模型。攝|極客公園

近兩年,「植物工廠」的應用場景開始向更多場景拓展。

疫情時期,一些產業方開始設想,如果能在特大城市周邊、社區樓下、居民家里打造「植物工廠」,那么人們將會獲得更穩定、更新鮮、更高品質的蔬菜供應。這也符合植物工廠的終極消費趨勢。「植物工廠」的發展被提速了。

但橫亙在植物工廠和人們餐桌旅程的最后一道難關,是成本。

作為目前最高級別的農業科技形態,「植物工廠」有一個致命的弱點——那就是打造這樣一個擁有完整工業化種植體系的工廠成本太高——以生菜為例,目前「植物工廠」每生產 1 千克生菜,大約需消耗 10 度電(約 6 元)。再加上種子、營養液、人工等成本,「植物工廠」生菜價格約為普通生菜價格的 10 倍。

未種植作物的「植物工廠」全景,打造這樣一個全工業化種植體系的成本太高。攝|極客公園

以崇明基地的「植物工廠」為例,丁小濤說,公司并不能靠給消費者賣蔬菜來賺錢,而是靠給客戶賣「植物工廠」設備來賺錢。這也是國內外「植物工廠」的共同痛點。

突破這個產業難題,是丁小濤這樣的科研工作者近年來的攻堅方向。依舊是從生產元素(光、溫、水、氣、肥)下手,農學家們可以通過探索最佳的生產元素調控——在生產成本控制得最低的情況下,讓植物長得最多與最好、從而進一步降低生產的邊際成本。

農學家有望通過這種方式,打平「植物工廠」的投入產出比模型。

這是這次比賽的核心目的、也是農學家們自己的期待。「植物工廠的商業落地是目前產業的一個難題,而作為這個產業的科研人員,我們希望能解決這個難題,」來自中國農業大學參賽團隊的隊長鄭建鋒說,他們此次參賽的目標就是,「探索出一套植物工廠產業化盈利的解決方案。」

然而,探索這樣一套產業化方案有兩個難點:一、到底如何最精密地調控生產元素,將「植物工廠」的效能發揮到最優。二、如何把這套方案無門檻推廣給全行業。

如果將「植物工廠」的運轉比作一個系統:一端輸入光、溫、水、氣、肥等營養參數(成本),另一端輸出植物生長狀態(產量、品質)。農學家們的工作是:最準確地理解植物每時每刻的生長需求,給予其最合適的營養參數,讓植物發揮最好的生長狀態。從而實現「植物工廠」高效運轉。

而農學家的這些工作,都可以通過數字化——更準確地說是人工智能(AI),來提升效率。

以理解植物生長需求為例。植物不會說話,農學家通過觀看它的長勢、長相,來判斷其狀態和需求。現在,無需去現場,借助圖像傳感器,農學家就能隨時隨地觀察植物的長勢。甚至無需觀測,借助二氧化碳傳感器,農學家就能精確地從植物「吃了多少東西」,計算出它「長高了多少」。

了解植物當下的生長狀態和需求后,結合植物本身的生長需求曲線,專家就能快速調整確定植物所需的營養參數。而目前,這個參數是先由 AI 算法作出,再經由農學家反饋和確定、最終再沉淀在 AI 算法里。

「一半靠專家,一半靠AI。」隊員王虹說。在上海農科院這支「植物工廠」團隊,一半是像王虹這樣的傳統農學家,另一半是精通人工智能、模型算法的農學家。農學家和 AI 一起,推動了植物的成長。

此次比賽中,「植物工廠」集裝箱里成長中的翠恬生菜。攝|陳達通

以二氧化碳為例,算法通過對生菜生長需求的捕捉,確定了其快速成長節點。此時,生菜對二氧化碳的消耗量變大,「就像小孩子,進入快速生長期后,他對營養的需求是很旺盛的。如果你補給不到位,就會耽誤他的成長。」王虹說。最終,團隊在合適的時機,補給了最佳濃度的二氧化碳。

以濕度為例,幼苗期的生菜濕度偏低,因此算法為其設置的濕度參數不低于 60 克/立方米。而成長期的生菜蒸騰量上升,算法又將其濕度參數控制在 80 克/立方米以內。

以溫度為例,溫度變化容易讓生菜「燒心」——即內層葉片「灼傷」,最終影響產量品質。因此,在前期種植過程,算法將溫度值恒定為 22 度。而在采收前一周,算法又對溫度值進行了相應調整。

最終,在這次比賽中,上海農科院團隊種出了最高產量的生菜。他們也獲得了冠軍。「這是因為我們更理解生菜需要什么,并給了它最優的生長條件。」王虹說。

為了節約種植成本,鄭建鋒帶領的團隊設計了一套算法驅動的自動控制系統。簡而言之,就是在每種生產要素的投入上,「能省則省」。

以溫度為例,當種植環境從暗期(光照少)向明期(光照多)轉換時,這套系統會阻止空調加溫。反之,則讓空調「判斷是否要降溫」。

以營養液為例,這套系統能讓營養液泵「以合適的頻率」、「間歇」運行。種植的前期,這套系統不給營養液降溫,只有到了種植的「關鍵時期」,才給其降溫。

最終,這支來自中國農業大學的學生團隊拿下了「最佳節能獎」,并獲得亞軍。

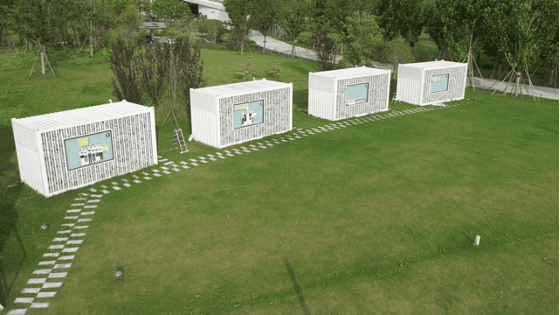

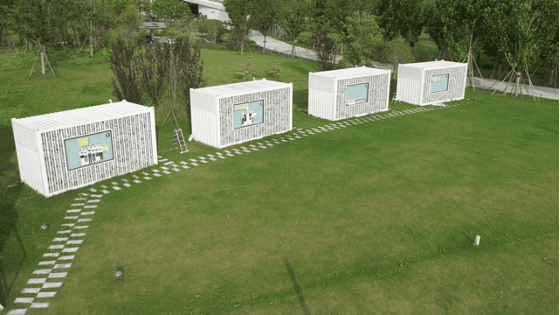

本次比賽中,四支團隊各自使用的集裝箱式「植物工廠」。攝|顧辰

「通過計算機的處理,我們簡化了原先操作農事的流程,最終把能耗控制和產能(產量和品質)均提高了 30%-50%。」比賽評委、光明母港農業部總監王金華說。作為上海這一特大型城市主副食品供應方的光明食品集團、以及國內最大農產品上行平臺的拼多多,是這次比賽的主辦方。

它們對這次賽事的期待或許已經達成。王金華說,這次比賽的成功之處在于,它通過智能、算法的加持,為產業試驗出了一套「更高效」、「更簡易」的「植物工廠」生產模型——這套模型經過改良之后,將有機會在行業得到真正的推廣和落地。

拼多多高級副總裁王堅則認為,拼多多一直積極參與前端的農業科技創新,只有加強農業科技創新,才能推動農業高質量發展,提高農產品的品質和附加值,滿足消費者對于高品質、安全、健康農產品的需求。

和這些農學家交流下來,極客公園發現,他們提到的一個難忘收獲是「商業化思考」。

來自中國農業大學的博士生楊瑞梅說,過去在實驗室做科研,她只需要關注自己的細分方向,比如光照參數。但今天,他們的研究已經帶著產業的訴求,開始引入經濟的視角。

這也是丁小濤所在的這支科研團隊第一次撰寫商業化方案。在提交給主辦方的 54 頁 PPT 上,他們不僅為自己的種的生菜設計了外包裝 logo,還寫下了對目標客群、產品優勢、營銷策略、銷售模式等方面的思考——雖然這些商業化思路只占最終得分的 1/20。

「我們不僅要知道如何種好,更要去思考如何銷售好,這是非常有意義的經歷。」丁小濤說。目前,他們正準備申請專利和軟件著作權、并希望將這套生菜栽培技術形成企業標準,推廣至行業。

6 月 6 日,15 位大眾評審對決賽團隊種植的「翠恬」生菜進行試吃并打分。攝|陳達通

本就希望探索「植物工廠」產業化解決方案的鄭建鋒,踏出了第一步。他發現,如果按照他們此次探索出的種植模型,進行「植物工廠」的大規模投產,生菜的成本將降為 2.8 元/株。如果把目標客群定為上海高資產家庭(他估計有 30 萬戶),生菜售價定為 4 元/株,那么五年內可以實現盈利。

他希望從一些小規模試點開始,吸引目標人群、甚至產業資本的關注。目前,已有一些產業方開始與參賽團隊接觸。

這正是拼多多舉辦農研比賽的意義,它能讓科研的研究成果,更快地轉化成社會價值。

鄭建鋒已經兩度參賽,在第一屆農研比賽中,他曾帶領團隊獲得 AI 組冠軍。當時,他們探索出的營養液配方動態調整技術,目前已被寫成科普論文、并被嵌入算法模型,正在北京小湯山基地應用。

而他們那屆的亞軍團隊,已經成立了「智多莓」公司,將自己的智能種植系統向全國推廣。在云南省怒江州老窩村,他們通過這套種植系統,使當地草莓產業常用工成本下降 30% 以上、產量增加 30%,推動了當地草莓產業發展。

比賽結束后,主辦方共建農研基地,繼續用于垂直農業的研究與探索。攝|付梵

這或許是一個多方共贏的結果。對科研人員來說,他們增加了產業視角,能更清晰地看到自己科研成果落地的價值。對產業方來說,他們能聯合科研機構的力量,為自己的產業化難題找尋解法。

而從社會的角度來說,拼多多等平臺公司深入農業上游、扎到細分前沿場景的創新,不僅能更好地帶動消費者端的體驗革命、更能助力農業創新的持續破圈。